前回からの続きです。

小野神社を後にして、次に向かおうとしたところは、

石神古墳群です。

ちょっと山道を歩くことになりますが、途中にお稲荷さんが祀っていました。

こういう小さな信仰にも歴史があるはずです。

道の分岐。小野は、道しるべがあちこちで見られるので、散策しやすいです。

石神古墳群

「石神古墳群(小野1157-2)は、4基の円墳からなる古墳群で、いずれも横穴式石室をもっています。1号墳は7世紀頃の古墳で、1974年に調査が行われ、現在は石棺だけが残っています。2号墳は石室の一部が地面から露出しており、少しだけ内部が見えます。3号墳と4号墳はいずれも石室が開口しています。2,3,4号墳は6世紀後半のものと推定されます。」

山道は、木々が生い茂り、ちょっと蛇とか蜂とかが出てきたら嫌だな・・・という気分になりました。

ここから古墳へと入っていくようですが、止めました。

こちらのブログには、古墳の様子を画像を交えて紹介されています。

https://kofunoheya.blog.fc2.com/blog-entry-1393.html

とりあえず、僕は小野道風神社へ向かうことにしました。

少し竹藪を歩くと道がひらけ明るい場所に出ました。

公園があり、歴史散歩のコースも整備されています。

その道沿いに小野道風神社は鎮座しております。

参道すぐにこんなものがありました。

小野道風といえば、思い出すのが花札です。

この花札に書かれた人物が小野道風なので、この場面を再現したかったのでしょうね。

小野道風神社は、先ほど参詣した小野神社の飛地境内社で、社殿は小野神社と同じく三間社流造であり興国二年鎮座と伝えられています。

御祭神は、小野道風です。

この方は、平安時代前期から中期にかけての貴族・能書家。参議・小野篁の孫で、それまでの中国的な書風から脱皮して和様書道の基礎を築いた人物と評されているそうです。後に、藤原佐理と藤原行成と合わせて「三跡」と称されています。

また、「能書としての道風の名声は生存当時から高く、当時の宮廷や貴族の間では「王羲之の再生」ともてはやされた。『源氏物語』では、道風の書を評して「今風で美しく目にまばゆく見える」(意訳)と言っている。没後、その評価はますます高まり、『書道の神』として祀られるに至っている。」 Wikipedia参照

子供の頃より親しんだ花札のおじさんとしか思っていませんでしたが、書道の大家だったんですね。

本殿の脇にも祠が祀られています。

文殊神社とは、初めて見ました。

御祭神が気になるところですが、わかりません。文殊菩薩だとすると菩薩様を神様として祀っていることになりますが・・・

文殊様は、書道上達にご利益があるとされているようですから、小野道風と並んで祀られているのかもしれませんね。

樹下神社

八坂神社

境内からは、琵琶湖大橋が見えます。

次は、小野妹子神社へと向かいます。

少し歩くことになります。

小野妹子神社は、妹子の墓と考えられている唐臼山古墳に鎮座しています。

唐臼山古墳

「この古墳は、西側の封土が流出していて、巨大な箱形石棺状の石室が露出している。現況で全長5.45m、幅1.60m、高さ1.21mの長方形箱形を呈する。この様な構造を持つ古墳は、県内では3例しか認められていない。また、大和朝廷の官人層だけが造営できるという指摘もある。

石室を成す各石材は、いずれも1.5×2.5m前後の扁平な板石から成る。奥壁1枚、東側壁石3枚、西側壁石3~4枚を立岩として連ねて室をつくり、4枚前後の天井石で覆うものである。しかし、石室の入口がどのような構造を成したか不明である。入口付近の床面には、土師器(はじき)細片と7世紀前後葉の須恵器(すえき)片が認められた。小野妹子(おののいもこ)を被葬者とする伝承は、江戸時代の記録にはじめて見られる。

平成2年3月 志賀町教育委員会」

小野妹子の墓と伝えれれている一方、その可能性は低いと大津市歴史博物館のホームページは説明しています。

「唐臼山古墳

からうすやまこふん

周囲を一望する小野水明一丁目の丘陵尾根筋の上に築かれる。墳丘は流失し、破損した石室が露出している。石室は現状で南北5.75m、幅1.5m、高さ1.7mが計測されている。石室内には玉石が敷かれており、玉石の上に置かれていた須恵器の坏身・坏蓋から7世紀前半頃の築造かと推定されている。伝説では、小野妹子を埋葬者とする説もあるが、可能性は低い。」

どちらにせよ、高貴な方のお墓であるのは間違いなさそうです。

見晴らしは良くて、東屋もありお弁当を持ってくると良さそうです。

ここから少し歩くと小野妹子神社が鎮座しています。

先ほどの小野道風などに比べると規模は小さいです。

「外交・華道の祖神

小野妹子神社

(祭神・大徳冠位小野妹子(いもこ)命)

推古朝の廷臣、妹子は遣隋使として外国に行かれた先駆者である。

西暦六〇七年聖徳太子が中国の隋朝と外交を開くに当り、遣隋使となり国書をもって渡海する。それには「日出ずる国の天子 日没する国の天子に書をいたす」と記され、大国隋へ対等の外交交渉を拓り開き日本の力を海外に示された外交史上有名な神徳の高い祭神である。今も神社へは外交官、駐在員の参拝が多い。

又、妹子は華道の創設者として、今も華道家元「池の坊」によって免許の授与が受け継がれている。

社殿は、古墳上にあり、裏の石垣のあとは、妹子の墓、唐臼山(からうすやま)古墳である。」

これがその奥の古墳。

展望台があって見晴らしは良いです。

対岸に三上山が見えます。

今回、小野妹子神社には裏側からアプローチしたようで、参道はここからつながっていました。

とにかく暑いので、これくらいで切り上げることにしました。

ちょうどお昼時です。

どこかでビールでもやりましょう。

湖西線に突き当たり、線路沿いに歩いて小野駅まて辿り着きました。

和邇駅から小野駅まで一駅歩いたことになります。

駅までくればお店が見つかると思いましたが、あまりお店がありませんでした。

なので、国道へ出て昼を食べて帰りました。

終わり

長い間、更新できませんでした。

本当にお久しぶりです。

今回の地域は、和邇と小野です。

実は、最初、安曇川まで行くつもりだったのですが、近江舞子止まりの電車に乗ってしまって、途中で乗り換えないといけなかったのですが、ボケていました。

で、急遽、和邇駅で下車しました。

まったくのノープランでの古代ウォークとなりました。

和邇と書いて、ワニと読みます。

古代史に興味のある方なら和珥氏の名でご存知の方もいらっしゃると思います。

その和珥氏の由来がこの地となっています。

日本大百科全書(ニッポニカ)「和邇」の解説

和邇

わに

滋賀県西部、大津市の一地区。比良(ひら)山の南東麓(ろく)、和邇川流域にあり、東は琵琶(びわ)湖に面する。

地名は古代の和邇氏に由来し、和邇荘(しょう)の地で、『延喜式(えんぎしき)』に和邇駅の名もみえる。

近世は西近江(おうみ)路の宿場が設置された。

南部の小野には小野篁(たかむら)神社や小野道風(とうふう)神社、小野妹子(いもこ)の墓と伝える唐臼山古墳がある。国道161号が通じ、湖西道路和迩(わに)インターチェンジがある。

また、JR湖西線和邇駅もある。湖岸には水泳場があり、夏のリゾート地としてにぎわう。

駅の地域マップで観光ポイントを確認すると、隣の小野駅に戻る形で歩いていくと、小野神社とか古墳群があったりとか古代の匂いがしてきます。

散策ルートも表示されているので、それに沿って歩いてみることにしました。

小野という地は、小野氏の本拠地ですが、この小野氏は、和珥氏の枝氏だそうです。

和珥氏の本拠地は、大和国添上郡和邇(現・奈良県天理市和爾町・櫟本町付近)と添下郡らしいので、近江の和邇は、和珥氏というより小野氏の地なのかもしれないと思いました。

古代、「和邇腹」とか「息長腹」と呼ばれる天皇家に后を嫁がせる家系があり、和邇腹は、この和珥氏のことで、息長腹は、息長氏のことでした。

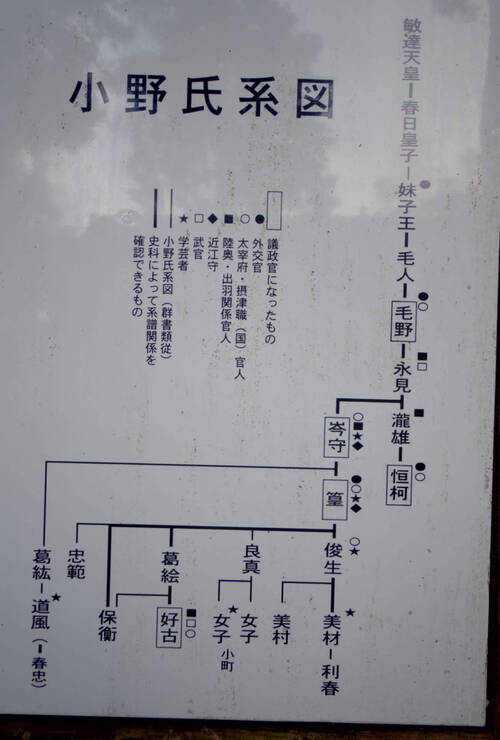

和珥氏は、第5代孝昭天皇の長男「天足彦国押人命」(記では天押帯日子命)を祖としており、この氏族からは、柿本人麿の柿本氏、小野妹子、小野小町、小野道風などで有名な小野氏、山上憶良の山上氏、粟田真人の粟田氏、石上神社社家の布留氏、など歴史上活躍する人材を輩出しています。

また、浅間(あさま)神社(山梨県東八代郡一宮町)、富士山本宮浅間大社(富士宮市宮町)など関連神社が有名であり、中でも富士宮市の浅間神社は和邇部氏が社家として「和邇氏系図」として最も古くからのものを伝えているそうです。

朝廷では、埴輪などの祭祀土器製作集団を率いて、山稜の管理、古墳埋葬者の事績の語り部的役割を持っていたらしく、元々は「春日」氏と呼ばれていましたが、その後和邇姓となり、第29代欽明天皇頃からまた春日姓に改姓されたとも言われているそうです。(「和邇氏考」参照)

というわけで、まずは小野神社に足を向けました。

ちょうどこの日に、近畿も梅雨明けしたとかで強い日差しを受けてのウォークになりました。

お弁当の配達サービスをされているお店がありました。

こういうサービスはありがたいですね。

また、美味しそうなお魚のお店も。

若狭直送というのがそそられますね。

滋賀は海がありませんが、このまま北上すると日本海ですから、流通が機能すれば新鮮なお魚も食べられます。

暫く歩くと和邇公園に行きつきました。

その横に和邇川が流れています。

川に沿って少し上り、左手の森の中に小野神社が鎮座されていました。

参道を歩くと

二種類の樹、椎の木が檜の木を抱いて和合していますね。

反対側には、こんな木が、

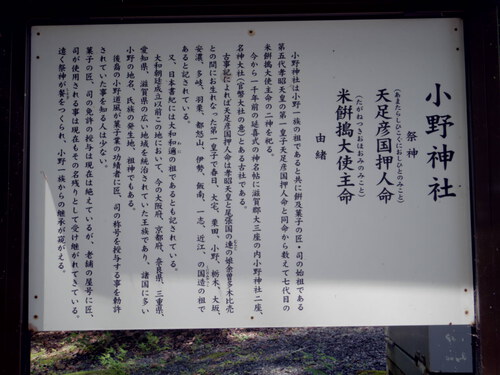

さて、由緒ある小野神社です。

「祭神

天足彦国押人命(あまたらしひこくにおしひとのみこと)

米餅搗大使主命(たがねつきおほおみのみこと)

御由緒

小野神社は小野一族の祖であると共に餅及菓子の匠・司の始祖である第五代孝昭天皇の第一皇太子天足彦国押人命と同命から数えて七代目の米餅搗大使主命の二神を祀る。

今から1100年前の延喜式の神名帳に滋賀郡第三座の内小野神社二座、名神大社(官幣大社の意)とある古社である。

古事記によれば天足彦国押人命は孝昭天皇と尾張国の連(むらじ)の娘余曽多木比売との間にお生まれになった第一子皇子で春日、大宅、粟田、小野、柿本、大坂、安濃、多岐、羽栗、都怒山、伊勢、飯高、一志、近江の国造の祖であると記されている。

また日本書紀には大和朝廷成立以前にこの地において、今の大阪府、京都府、奈良県、三重県、愛知県、滋賀県の広い地域を統治されていた名族であり、諸国に多い小野の地名、氏族の発祥地、祖神でもある。」

参道正面に見えていたお社とは別に、その横に鎮座しているのが小野神社です。

なので、アプローチとしては、まっすく進まずに横道を登っていきます。

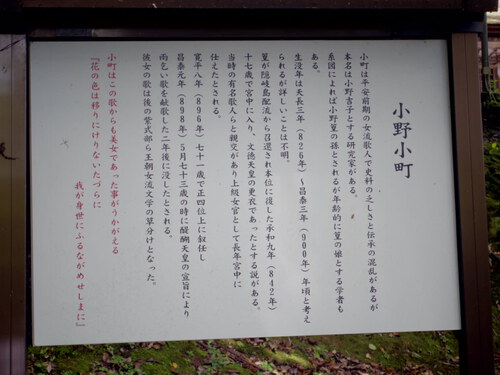

この参道右に小野小町の塔があります。

小野小町は、小野篁の孫とか、娘だとか・・・

本名は、小野吉子だとか。。。

小野神社です。

その横に、小野神社より大き目のお社があります。

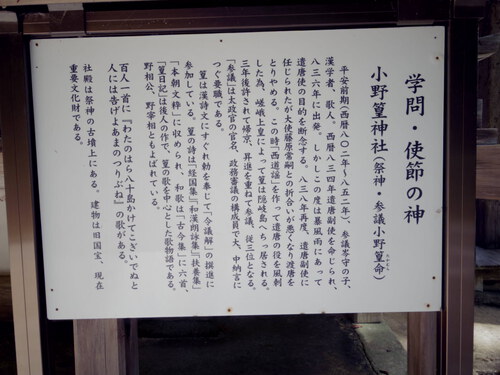

≪摂社≫ー学問・使節の神

小野篁神社(祭神・小野篁命)

「平安前期(西暦802年〜852年)、参議岑守(みねもり)の子、漢学者、歌人。西暦834年遣唐副使を命じられ、836年に出発。しかしこの度は暴風雨にあって遣唐使の目的を断念する。838年再度、遣唐副使に任じられたが大使藤原常嗣との折り合いが悪くなり渡唐をとりやめる。この時、「西道謡」を作って遣唐の役を風刺したため、嵯峨上皇によって篁は隠岐島へ蟄居される。三年後許されて帰京、昇進を重ねて参議、従三位となる。「参議」は太政官の官名、政務審議の構成員で大、中納言に継ぐ要職である。

篁は漢詩文にすぐれ勅を奉じて「令義解」の撰進に参加している。篁の詞は「経国集」「和歌朗詠集」「扶桑集」「本朝文枠」に収められ、和歌は「古今集」に六首。「篁日記」は後人の作で、篁の歌を中心とした歌物語である。野相公、野宰相ともよばれている。

百人一首に「わたのはら八十島かけてこぎいでぬと人に告げよあまのつりぶね」の歌があり、境内には歌碑が建立されている。

社殿は祭神の古墳上にある。建物は旧国宝、現在重要文化財である。」

小野篁というと、夜になると京都の六道珍皇寺の井戸から地獄に降りて閻魔大王のお手伝いをしていたという伝説が残っている方ですね。

その横には、八幡神社と松尾神社。

それらにお参りして、今度は正面の参道を下りていきました。

出口付近には、御神田に田植えがなされていました。

稲作を大事にされている神社は良いですね。

現代では、土地の関係上御神田を持っている神社は多くないでしょうが、稲作への信仰も神道の大切な柱だと思います。ゆえに天皇は、自ら田植えをして収穫をされるわけです。

森の中はまだ涼しいのですが、また強烈な日照りの中でウォークは続きます。

用意していたミネラルウォーターで喉を潤し、長袖のパーカーで、頭と肌を隠して太陽の下に歩き出しました。

つづく

本当にお久しぶりです。

今回の地域は、和邇と小野です。

実は、最初、安曇川まで行くつもりだったのですが、近江舞子止まりの電車に乗ってしまって、途中で乗り換えないといけなかったのですが、ボケていました。

で、急遽、和邇駅で下車しました。

まったくのノープランでの古代ウォークとなりました。

和邇と書いて、ワニと読みます。

古代史に興味のある方なら和珥氏の名でご存知の方もいらっしゃると思います。

その和珥氏の由来がこの地となっています。

日本大百科全書(ニッポニカ)「和邇」の解説

和邇

わに

滋賀県西部、大津市の一地区。比良(ひら)山の南東麓(ろく)、和邇川流域にあり、東は琵琶(びわ)湖に面する。

地名は古代の和邇氏に由来し、和邇荘(しょう)の地で、『延喜式(えんぎしき)』に和邇駅の名もみえる。

近世は西近江(おうみ)路の宿場が設置された。

南部の小野には小野篁(たかむら)神社や小野道風(とうふう)神社、小野妹子(いもこ)の墓と伝える唐臼山古墳がある。国道161号が通じ、湖西道路和迩(わに)インターチェンジがある。

また、JR湖西線和邇駅もある。湖岸には水泳場があり、夏のリゾート地としてにぎわう。

駅の地域マップで観光ポイントを確認すると、隣の小野駅に戻る形で歩いていくと、小野神社とか古墳群があったりとか古代の匂いがしてきます。

散策ルートも表示されているので、それに沿って歩いてみることにしました。

小野という地は、小野氏の本拠地ですが、この小野氏は、和珥氏の枝氏だそうです。

和珥氏の本拠地は、大和国添上郡和邇(現・奈良県天理市和爾町・櫟本町付近)と添下郡らしいので、近江の和邇は、和珥氏というより小野氏の地なのかもしれないと思いました。

古代、「和邇腹」とか「息長腹」と呼ばれる天皇家に后を嫁がせる家系があり、和邇腹は、この和珥氏のことで、息長腹は、息長氏のことでした。

和珥氏は、第5代孝昭天皇の長男「天足彦国押人命」(記では天押帯日子命)を祖としており、この氏族からは、柿本人麿の柿本氏、小野妹子、小野小町、小野道風などで有名な小野氏、山上憶良の山上氏、粟田真人の粟田氏、石上神社社家の布留氏、など歴史上活躍する人材を輩出しています。

また、浅間(あさま)神社(山梨県東八代郡一宮町)、富士山本宮浅間大社(富士宮市宮町)など関連神社が有名であり、中でも富士宮市の浅間神社は和邇部氏が社家として「和邇氏系図」として最も古くからのものを伝えているそうです。

朝廷では、埴輪などの祭祀土器製作集団を率いて、山稜の管理、古墳埋葬者の事績の語り部的役割を持っていたらしく、元々は「春日」氏と呼ばれていましたが、その後和邇姓となり、第29代欽明天皇頃からまた春日姓に改姓されたとも言われているそうです。(「和邇氏考」参照)

というわけで、まずは小野神社に足を向けました。

ちょうどこの日に、近畿も梅雨明けしたとかで強い日差しを受けてのウォークになりました。

お弁当の配達サービスをされているお店がありました。

こういうサービスはありがたいですね。

また、美味しそうなお魚のお店も。

若狭直送というのがそそられますね。

滋賀は海がありませんが、このまま北上すると日本海ですから、流通が機能すれば新鮮なお魚も食べられます。

暫く歩くと和邇公園に行きつきました。

その横に和邇川が流れています。

川に沿って少し上り、左手の森の中に小野神社が鎮座されていました。

参道を歩くと

二種類の樹、椎の木が檜の木を抱いて和合していますね。

反対側には、こんな木が、

さて、由緒ある小野神社です。

「祭神

天足彦国押人命(あまたらしひこくにおしひとのみこと)

米餅搗大使主命(たがねつきおほおみのみこと)

御由緒

小野神社は小野一族の祖であると共に餅及菓子の匠・司の始祖である第五代孝昭天皇の第一皇太子天足彦国押人命と同命から数えて七代目の米餅搗大使主命の二神を祀る。

今から1100年前の延喜式の神名帳に滋賀郡第三座の内小野神社二座、名神大社(官幣大社の意)とある古社である。

古事記によれば天足彦国押人命は孝昭天皇と尾張国の連(むらじ)の娘余曽多木比売との間にお生まれになった第一子皇子で春日、大宅、粟田、小野、柿本、大坂、安濃、多岐、羽栗、都怒山、伊勢、飯高、一志、近江の国造の祖であると記されている。

また日本書紀には大和朝廷成立以前にこの地において、今の大阪府、京都府、奈良県、三重県、愛知県、滋賀県の広い地域を統治されていた名族であり、諸国に多い小野の地名、氏族の発祥地、祖神でもある。」

参道正面に見えていたお社とは別に、その横に鎮座しているのが小野神社です。

なので、アプローチとしては、まっすく進まずに横道を登っていきます。

この参道右に小野小町の塔があります。

小野小町は、小野篁の孫とか、娘だとか・・・

本名は、小野吉子だとか。。。

小野神社です。

その横に、小野神社より大き目のお社があります。

≪摂社≫ー学問・使節の神

小野篁神社(祭神・小野篁命)

「平安前期(西暦802年〜852年)、参議岑守(みねもり)の子、漢学者、歌人。西暦834年遣唐副使を命じられ、836年に出発。しかしこの度は暴風雨にあって遣唐使の目的を断念する。838年再度、遣唐副使に任じられたが大使藤原常嗣との折り合いが悪くなり渡唐をとりやめる。この時、「西道謡」を作って遣唐の役を風刺したため、嵯峨上皇によって篁は隠岐島へ蟄居される。三年後許されて帰京、昇進を重ねて参議、従三位となる。「参議」は太政官の官名、政務審議の構成員で大、中納言に継ぐ要職である。

篁は漢詩文にすぐれ勅を奉じて「令義解」の撰進に参加している。篁の詞は「経国集」「和歌朗詠集」「扶桑集」「本朝文枠」に収められ、和歌は「古今集」に六首。「篁日記」は後人の作で、篁の歌を中心とした歌物語である。野相公、野宰相ともよばれている。

百人一首に「わたのはら八十島かけてこぎいでぬと人に告げよあまのつりぶね」の歌があり、境内には歌碑が建立されている。

社殿は祭神の古墳上にある。建物は旧国宝、現在重要文化財である。」

小野篁というと、夜になると京都の六道珍皇寺の井戸から地獄に降りて閻魔大王のお手伝いをしていたという伝説が残っている方ですね。

その横には、八幡神社と松尾神社。

それらにお参りして、今度は正面の参道を下りていきました。

出口付近には、御神田に田植えがなされていました。

稲作を大事にされている神社は良いですね。

現代では、土地の関係上御神田を持っている神社は多くないでしょうが、稲作への信仰も神道の大切な柱だと思います。ゆえに天皇は、自ら田植えをして収穫をされるわけです。

森の中はまだ涼しいのですが、また強烈な日照りの中でウォークは続きます。

用意していたミネラルウォーターで喉を潤し、長袖のパーカーで、頭と肌を隠して太陽の下に歩き出しました。

つづく

前回からの続きです。

阿自岐神社をあとにして、近江鉄道尼子駅へと向かいます。

駅の位置をはっきり把握していなかったので、とりあえず線路と並行に歩いて駅を探すことにしました。

なんせ、周りは田んぼばかりで見晴らしは良いのです。

後ろに見えるのはたぶん、鈴鹿山脈でしょうか?

道中、いちご園がありました。

それから鍼灸、マッサージ処も。

久しぶりのウォーキングで足はけっこう悲鳴をあげています。

マッサージで癒してやりたいところですが。

お正月でお休みです。

ようやく駅にたどり着きました。

時刻表を見るとしばらく電車は来ません。

40分ほど待ち時間があるので、もう一社参詣することにしました。

ところで、尼子の地ですが・・・

尼子というと、京極氏の一族で代々出雲守護代を務めた大名尼子氏がいます。

京極氏というと近江源氏の流れですが、出雲源氏はこの近江源氏がら分かれています。

尼子氏もまた近江源氏から出雲へ移ったわけですが、近江と出雲はなんらかの縁で繋がっています。

さて、この尼子氏は京極高久が甲良庄尼子郷を受領し尼子性を名のったのが始まりです。

つまり、尼子氏以前に尼子という地名は存在していました。

では、尼子の由来はというと、ネット情報では、

「尼子氏の始祖が天女との間に子供をもうけ、やがて子供は天女の子供という意味から、天子(あまこ)という姓を名乗るようになった。

しかし京にいる天皇と同じ字は恐れ多いと、読み方はそのままに尼子という字に改めた。」

という伝説があるようですが、ご当地の説明では、天武天皇の時代にその妃であり、高市皇子の生母である尼子姫がこの地に住んだことが由来とされています。

天武天皇といえば大海人皇子と呼ばれていましたが、尼子姫も海子姫なのかもしれないですね。

この夫婦は海人族に関係の深いことがわかります。

尼子姫の父は、宗形 徳善(むなかた の とくぜん)という宗像大社の大宮司家を中核とする宗形君ですが、宗像氏は、大国主命を祖とする三輪氏の一族で阿田加多須命の子孫といわれています。

やはり古代より出雲と近江は関係が深かったように思います。

尼子駅から10分ほど歩くと甲良神社が鎮座しております。

電車を待つ時間にこの甲良神社をお参りすることにしました。

ご祭神は、武内宿禰命

配祀神に田心姫命 湍津姫命 市杵嶋姫命。いわゆる宗像三女神です。

尼子姫の実家の神ということですね。

ご由緒によると

「主祭神の鎮座は社記によると、筑後国の高良大社より勧請されたものといわれるが、その年代は不詳である。又相殿の三女神については、「社伝」によれば、「納胸形君徳善女尼子姫」 此尼子娘後に斯所に住玉ひて三女神を祭り給ひし」とあり、また社記に「治暦年中より甲良荘の総社と成りける」とあることから治暦以前に勧請されたもので、その頃から甲良荘33ヶ村の総社として厚く信仰されていた。」

起源は、尼子姫がこの地に訪れた際に筑後の高良大社から勧請したとされています。

宗像大社と同じ福岡県に鎮座している高良大社から勧請しています。

高良大社の高良玉垂命 (こうらたまたれのみこと)を祀ることから、ここは甲良(こうら)と呼ばれたということでしょうか・・・

高良玉垂命とは、甲良神社の武内宿禰のことだとされています。

地理的に見ると尼子郷が位置しているのは甲良荘でした。そして今の地名で見ると、甲良町、隣の多賀町、豊郷町をあわせて犬上郡と言います。

犬上の由来は、「ヤマトタケルノミコトの子、稲依別王(イナヨリワケノミコ)が犬上君、建部君二つの族の始祖」であり、犬上君がこの地域一帯を統率者であったことからきています。

前回に書いた豊郷の阿自岐神社は、景行天皇43年犬上君により創立という伝わっています。

景行天皇は、ヤマトタケルの父ですが、ヤマトタケルは創作だと考えられているので、犬上郡一帯が開かれたのは、景行天皇(ヤマトタケル)時代またはその子の時代だと考えて良さそうです。

阿自岐神社の祭神は、味耜高彦根神・道主貴神・天児屋根神ほか3神ですが、道主貴神とは、宗像三女神のことです。

宗像三女神のタギイヒメは、アジスキタカヒコネの母です。

この母子神ですが、アジスキタカヒコネは迦毛大御神(かものおおみかみ)と天照大御神と同じく大御神の名をもち、道主貴神もまた大霊留女貴と同じく貴(ムチ)という高い神の称号を持っています。

つまり、高貴な母子神ということです。

甲良町のウィキによると

「桂城神社(甲良町下之郷)の名や甲良神社(甲良町尼子)の祭神が武内宿禰であることから、古代は葛城氏の支配地であった。その後、犬上氏の領地となる。」

この地は、葛城氏とも深い繋がりがあるようです。

アジスキタカヒコネが、葛城古道に鎮座する高鴨神社のご祭神なのも、葛城氏がここに移住してきた証なのかもしれません。

尼子を初め、豊郷、犬上の地は、海人族と鴨族の絡み合った地なのだと思いました。

少し長くなりますが、尼子や甲良と葛城氏と関係を考えみたいと思います。

興味がなければ読み飛ばしてください。

「大昔、奈良に大和朝廷があったころ、その大和朝廷と並び立つぐらい大きな力をもった豪族「葛城族」がありました。この葛城族は、雄略天皇に攻め滅ぼされ、各地に逃げました。その一族の葛城氏は近江の国へ逃れました。

多賀や甲良、豊郷地区の神社に祭られている神様はどれも葛城氏と関係があるところから、その一族が移り住んだのではないかと考える人もいます。

なお、葛城氏とは「スクナビコナ」のことであり、朝鮮からの渡来者と考える学者がいます。」

こちらのHPより抜粋しました。

http://shimonogo.under.jp/rekisi/smonogorekisi/2.html

つまり葛城氏は、雄略天皇の時代に甲良荘に落ち延びたということです。

上記のように葛城氏がスクナヒコナかどうかはわかりませんが、葛城氏が渡来系だという考えはあるようです。

例えば、葛城氏の祖、葛城襲津彦の記録が半島での行動が殆どであることから、葛城氏は、朝鮮半島における軍事行動や外交交渉を担っていた一族だったと思われています。

さらに発展させて葛城氏は、加羅国の国王家一族だと考える人もネット上にはいるようです。

しかし、こんな記録があります。

襲津彦の新羅征討を記す神功皇后摂政62年条には、『百済記』を引用し、壬午年に新羅征討に遣わされた「沙至比跪(さちひく)」なる人物が美女に心を奪われ、誤って加羅を滅ぼすという逸話が紹介されています。この「沙至比跪」と襲津彦を同一人物と考えられているので、つまり葛城襲津彦は、武力によって加羅を攻め滅ぼし、その後そこを統治したのではないかと想像できます。

天皇と並ぶ権力を持っていた葛城氏ですが、葛城襲津彦の孫である葛城円大臣が、

「安康天皇3年(456年)、眉輪王が安康天皇を殺した時、眉輪王と同時に疑いをかけられた坂合黒彦皇子(さかあいのくろひこのみこ)を屋敷にかくまう。しかし、雄略天皇に屋敷を包囲され、娘の韓媛(からひめ)と葛城の屯倉(みやけ)7ヶ所を差出して許しを乞うたが、認められず焼き殺される。(『日本書紀』)」

と、葛城氏は衰退します。

葛城円の娘は、葛城韓媛(かつらぎのからひめ)といい雄略天皇の后になったいるのですが、名が韓姫というのは、なんらか半島人と関係が深そうです。

もしかすると襲津彦以後、この血筋に加羅人の血が混じった可能性も考えられます。

さて、葛城襲津彦の父は武内宿禰です。

武内宿禰の素性をウィキで見ると、

「『日本書紀』景行天皇紀では、屋主忍男武雄心命と、菟道彦(紀直遠祖)の女の影媛との間に生まれたとする。

孝元天皇紀では、孝元天皇(第8代)皇子の彦太忍信命を武内宿禰の祖父とすることから、武内宿禰は孝元天皇三世孫にあたる。

なお、応神天皇紀では弟(母は不明)として甘美内宿禰の名が見える。

『古事記』では、孝元天皇皇子の比古布都押之信命(彦太忍信命)と、宇豆比古(木国造)の妹の山下影日売との間に生まれたのが建内宿禰(武内宿禰)であるとし、孝元天皇皇孫にあてる。

同書においては、異母兄弟(長幼不詳)として味師内宿禰(甘美内宿禰)の名が見える。」

天皇家の血筋だというのはわかりますが、もう一つイメージがわきません。

これを出雲王家の伝承でみると、いろいろと今回の考察も筋が見えるように思います。

伝承では、武内宿禰が長寿なのは、何代かの記録を武内宿禰の名で記録したからであり、宿禰とは物部家に関係のある敬称であり個人名ではないということです。

一般に、武内宿禰の名で知られる人は、武内大田根と言いました。

武内家の起源は、初代大和王・ムラクモの弟、高倉下を始祖とします。

西出雲王・神門臣家の大屋姫は、五十猛命の妻となり高倉下を生み、その子孫の家は、紀伊国造家となりました。

その子孫の山下陰姫は、磯城王朝のクニクル大王(孝元天皇)の御子、彦布都押之信(ヒコフツオシノマコト)と結婚しました。

その子が、武内大田根でした。

出雲や大和にルーツを持つ武内大田根でしたが、父方の祖母(熊野系物部氏のイカガシコメ姫)が物部氏だったので当初は九州王朝に組みしました。

ここが、ややこしいところです。

最初、九州王朝のために働くも、後に大和側に寝返り、そのため敗北し逃れるのです。

この敗走を手助けしたのが東出雲王家だったのです。

話は、甲良荘尼子郷の尼子姫に移します。

尼子姫は、九州宗像家の娘で天武天皇に嫁ぎます。

その尼子姫が高良大社から勧請し、甲良神社に武内宿禰を祀りました。

尼子姫の血脈を遡ると、宗像君の祖先は、「大國主命六世孫吾田片隅之後也」と伝わっています。

この宗像家のことを出雲王家の伝承では、

オオナモチの六代目オミツヌ(神門臣家の出身)の孫アタカタスが筑前国に行き、宗形家を起こした。

アタカタスが、宗像三姉妹を育てたのは八代オオナモチ(八千矛王=一般的に大国主命の名で知られる)の時代の少し前である。

田心姫は七代オオナモチ、天之冬衣の后となりヤエナミツミ(八重波津身=コトシロヌシ)を産んだ。

コトシロヌシは、摂津国三島の三島家より玉櫛姫(生玉依姫)を后に迎えられた。

玉櫛姫は、クシヒカタ、タタライスズ姫、カワマタ姫を生んだ。

八代オオナモチである神門臣家の八千矛の元には、多伎津姫(タキツ)が后として迎えら、その子にアジスキタカヒコネが生まれる。

とあり、いずれにしても宗像家の血脈は西出雲王家に繋がり、この血は別に出雲でアジスキタカヒコネに続いています。

尼子姫の血を遡ると西出雲王家に繋がり、ここから同じ祖先をもつアジスキタカヒコネの血脈は葛城の高鴨に流れていきます。

阿自岐(アジキ)神社のご祭神が味耜高彦根神と道主貴神(宗像三女神)なのも血脈からも理解できます。

阿自岐神社は景行天皇43年犬上君により創立と伝わっています。

つまり、尼子姫が宗像より尼子に移住する以前から、尼子の地は、西出雲王家由来の地だったということがわかります。

そして、この西出雲王家の血は、西出雲王家の大屋姫と五十猛の間の子、高倉下の子孫である武内宿禰と繋がってくるのです。

そんなわけで、葛城氏が雄略天皇に追われ甲良荘を頼ったのもこの血脈故かも知れません。

さて、難しい話はこれくらいで、本殿をお参りしましょう。

りっぱな拝殿の後ろに本殿が祀られています。

そして、摂社、末社です。

火伏神社、 稲荷神社、 禮敬大明神らが祀られているようです。

こんなものもありました。

甲良石というようです。

武内宿禰の奥津城といわれているそうです。

奥津城とは、奥都城や奥城とも書かれますが、神道式の墓のことを言うようです。

こちらのブログでは、

「この石は頭だけでその底にどれだけ埋まっているのかわからない巨石といわれ、この石に触れると災いや不思議なことが起こるともいわれています。」 参照:「巨石マップ」

と紹介されています。

そろそろ電車がくる頃なので、尼子駅に戻ることにしました。

すっかり昼食も食べそびれていたので、近くのコンビニでシュークリームを買って、ほうばりながら駅へと向かいました。

帰りは、尼子駅から彦根に出て、JRに乗り換えて帰りました。

まだまだ、この地はわからないことが多いです。

最初の問題、稲部遺跡のヒントもつかめないままです。

また、いつかそんな謎も追ってみたいのですが、今はここまで。

帰ってゆっくりと休むことにします。

終わり。

前回からの続きです。

天稚彦神社の次は、阿自岐神社へ向かいます。

阿自岐神社へは、直線で2kmほどだと思いますが徒歩だと少し距離があります。僕はわかりやすいように国道8号線を歩くことにしました。

なので、一端、国道を目指して歩きます。

ところで、もし古代出雲と関係あるのなら夫婦の信仰が残っているはずと思っていましたが、今回はそれが見当たりません。

そう思っていると、道中、こんなものが目に入りました。

夫婦石。だけどこれは新しいものです。

ここは、公民館のようですが、夫婦石を置いた背景に夫婦の信仰が隠れているのなら一つの手がかりになりそうですが、確証はありません。違うような気がしました。

さらに国道に向かって歩いていると池がありました。

一羽の白鳥が飼われているようです。

勝鳥神社に続いて白鳥とは、酉年そうそう縁起が良さそうですね。

もう正午も随分過ぎており、お腹も空いていました。

国道に出れば回転寿司があるので、昼食にしようかと思ったのですが、やはりお正月ですね。

満席で、お客さんが並んでいました。

昼食を諦めて車の多い、国道8号線を北上します。

やがて安食西という交差点にさしかかり、ここを東に折れますと、あと少しで阿自岐神社につきます。

安食とは阿自岐の別表記ですね。

まずアプローチしたのは、阿自岐神社の庭園です。

名勝と石碑に刻まれていますが、あまり手入れがされておらず庭園を歩くことはやめました。

隣接して阿自岐神社が鎮座しています。

こちらは、綺麗ですね。

御祭神は、味耜高彦根神、道主貴神

配祀神に天児屋根命、保食神、須佐之男命、天照大神、應神天皇、宇迦之御魂神、 大巳貴命、 猿田彦神、植山姫神

味耜高彦根神は、大国主命と宗像三女神のタキリビメの間の子で、同母の妹にタカヒメ(シタテルヒメ)がいます。

つまり出雲の神様です。

配祀神に須佐之男命、大巳貴命、 猿田彦神が祀られているのも出雲繋がりなのだと思います。

道主貴(みちぬしのむち)神とは、宗像三女神のことですから、味耜高彦根神の母神を一緒に祀っていることになります。

拝殿です。

その奥の本殿へお参りしました。

境内には池があるのですが、これがとても古いものだそうです。

滋賀県神社庁のHPによると

「当社の境内は全体が庭園になっており、社殿を中心に東西に池があり、池には多数の島を配しており、池泉多頭式庭園のようすをそなえている。庭園の規模は大きく、池中の中島には数百年の老杉が育成している。作庭年代は上古時代のものと推定され、原型をとどめているのは当社のみとされている。」

また白鳥がいました。

弁天島のような中島もあります。

行ってみようかと思ったのですが、もし途中で壊たりすると困るな・・・と思わせる感じだったので止めました。

さて、この池から道を挟んで向かいにこんなものが建てられていました。

碑文は阿自岐の里を説明しているようです。

簡単にまとめると、阿自岐の郷は、応神天皇時代に百済から渡来した阿自岐氏によって拓かれた土地であるということです。

豊郷町役場のHPには、阿自岐神社についてこんなことが書かれています。

「この神社に祀られているのは、アジスキタカヒコネの神で阿自岐氏のことです。阿自岐氏はかなり高貴な百済系の渡来人で、この庭園づくりに、日本に漢字を伝えた王仁氏を招いたといわれています。それはなんと今から1500年も前の事ですから、まだ庭などなかっただけに、阿自岐庭園は古代豪族の憩いの場となっていたのでしょう。これは日本最古の庭園の一つともいえます。また、この地域が安食と呼ばれるルーツは、やはり阿自岐氏からきたと思われます。阿自岐氏が近江に来て美しい庭園を築き、心豊かに安らぐこの郷に住んだと聞いて訪れると遠く千数百年前、古代豪族の美の世界へロマンが広がります」

また滋賀県観光情報には、こんなふうに書かれています。

「あじきさんと呼ばれ、主祭神(味耜高彦根神(あじすきたかひこねのかみ)・道主貴神(みちぬしむちのかみ))と相殿神(天児屋根神(あめのこやねのかみ)・保食神(うけちのかみ)・素盞嗚尊(すさのおのみこと))の5神を祭神として祀っています。味耜高彦根神は朝廷と深いかかわりのあった、百済からの渡来人阿自岐氏ではないかといわれています。」

阿自岐神社は、味耜高彦根神を祀るからアジキ神社というのだと思っていました。

実際、滋賀県神社庁のHPには、

「「阿自岐神社」の社名は祭神「味耜高彦根神」の「味耜」の約音であるといわれている。」

と書かれています。つまりアジスキからアジキが付いたということで自然な説です。

しかし、豊郷に来ると、アジキは、渡来人の阿自岐氏からきていると。

そして味耜高彦根神は阿自岐氏のことだということです。

さらに、

「『滋賀県百科事典』によりますと、概要は「犬上郡豊郷町大字安食西(あんじきにし)に所在。

祭神は、味耜高彦根(あじすきたかひこね)神・道主貴(みちぬしむち)神・天児屋根(あめのこやね)神ほか3神。式内社。はじめ安食大明神といった。

社伝によると、景行天皇43年犬上君により創立という。明治初年改称(郷社、のち県社)。『延喜式』に「犬上郡七座のうち阿自岐二座」とある古い神社である。

大化改新(645年)後、このあたりにもうけられた安食郷の地名は、応神朝に百済から渡来した阿直岐史氏の居住地に由来するといい、阿自岐神社は、この地にさかえた阿直岐氏族の祖神をまつったものといわれる。

その社域も、阿直岐氏の邸宅跡といわれ、現在の社殿のある所を中心として、東西に構築された池泉多島式の?池庭園は、上古庭園の原型をとどめるもので、県の名勝に指定されている。(浅井喜美)」とあります。」

(レファレンス協同データベースより抜粋)

これによると、景行天皇の時代に犬上君により鎮座したのが始まりらしいが、応神時代に百済の渡来人阿直岐氏が祖神を祀ったのが始まりだというのです。

まず、始まりは景行天皇43年なのか、応神朝なのかという疑問があります。

そして、これによるとアジキは、渡来人の名アジキ氏からきているということになります。

これを信じるなら、百済のアジキ氏の祖神はアジスキタカヒコネということになり、奈良県高鴨の鴨氏は百済人ということになってしまいます。

かなり僕の頭は混乱しました。

出雲の神様が百済からの渡来人だと・・・・

アジスキタカヒコネは、出雲風土記にも書かれていますし、迦毛大御神(かものおおみかみ)として、高鴨神社(奈良県御所市)にも祀られています。

なにより、出雲の大国主命の子であるのです。

もしかして、味耜高彦根と天若彦が同一神だという説を信じるなら、

天若彦は、高天原から葦原中国に遣わされた神です。すなわち渡来系ということにおなります。

そして、大国主命の娘下照姫命と結婚しています。

つまり、天稚彦は大国主命の義理の息子。

渡来人、天稚彦は日本に帰化し味耜高彦根と名を変えたという話になれば、阿自岐神社の祭神が渡来人だというのも繋がりがあるかもしれません。

実際、天稚彦神社と阿自岐神社は2km以内の距離に鎮座しているのですから、意味があるのかもしれません。

だけど、ここだけの話にするなら、それもありかもしれませんが、全国的に見るならちょっと厳しいように思います。

これらの矛盾を解決するには、こう考えるしかありません。

応神天皇以前から、この地には味耜高彦根神を祖神を祀る出雲族が慎ましく住んでいた。

そこに応神天皇時代に百済から渡来人が移り住み、味耜高彦根神の名からアジスキの地という地名で呼ばれていたこの地を自分達の名に取り込み阿自岐氏と名乗ったか、呼ばれていったか・・・

そして、先住民の祖神であり、この地の土地神である味耜高彦根神を自分達の信仰に取り入れ原住民と同化していった。

そして、アジキの地は、渡来人阿自岐氏の手によって大きく拓かれたのではと考えるのです。

僕は、この先住出雲族は、大和から天孫族に追われた人々だと考えています。

応神天皇時代は、大規模の渡来人が日本に帰化したと記されています。

その中には、秦氏や東漢氏がいます。彼らの祖は百済から渡来してきたようです。

もしかすると阿自岐氏の祖も彼らの中にいたのかもしれませんね。

しかし、阿自岐神社社伝による「景行天皇43年犬上君により創立という」のも気になります。

阿自岐二座というので、一座は、応神時代でももう一座は景行時代ということになるのでしょうか・・・

景行天皇は、さらに古いです。

犬上氏は、日本武尊の子孫。日本武尊は景行天皇の子ですから、すなわち犬上氏は景行天皇の子孫ということいなります。

甲良町、多賀町、豊郷町をあわせて犬上郡といいます。「古事記」に、「ヤマトタケルノミコトの子、稲依別王(イナヨリワケノミコ)が犬上君、建部君二つの族の始祖」と書かれています。

歴史とは関係ないですが、今回白鳥を重ねて見たことがメッセージと取るなら、この景行天皇の話も無視するわけにはいきませんが、今はこの謎はお預けとするしかありません。

まだまだ深い謎が埋もれていそうですね。

さて、阿自岐神社の謎解きはここまで、腹ペコのまま帰途につくことにしました。

現在の位置は、近江鉄道の豊郷駅と尼子駅の間くらいですが、帰りは、尼子駅から帰ることにしました。

つづく

前回からの続きです。

勝鳥神社から、次のポイントまでは少し距離があります。

しばし散歩を楽しみます。

少し田んぼの畦道を歩いていましたが、方角を間違えるといけないので、車道へと出て解りやすい道を選びました。

そうこうするうちに豊郷町に侵入です。

この道は、稲枝沢線といいます。

国道8号線を横切り、このまま真っ直ぐ行くと秦荘町へ繋がっています。

秦荘は、その名のとうり秦氏の地です。

つまり、このあたりは渡来系が住んでいた地域なのですね。

そして、南西の方角に大津ということは、その先は京都。

その反対側は福井や北陸つまり日本海側とつないでいる重要な地域だったと考えられます。

さて、次の天稚彦神社は近江鉄道豊郷駅の近くです。

そこまでに沢という地区を通っていくのですが、この地は、その名のとうり水の豊富な地だったようです。

地下水が豊富で灌漑用や工業用に利用していたようです。

しかし、現在は環境の変化により水位の低下で湧き出ることはなくなったそうです。

今は、その名残だけが記念として残されています。

話は飛びますが、誰もが知っていますが、日本ほど水資源にそれも自然に飲める清い水に富んだ国は珍しいといいます。しかし、その反面水の恵みに対する意識の低い民族ではないかと思います。

京都三名水というのがありますが、それも1000年以上にわたって今も湧き出ているのは、染井だけです。

道路工事やおそらく地下鉄の工事で水脈が切れてしまったのだと思います。

この沢の地もそうかもしれません。

今、進められているリニア中央新幹線も86%がトンネルだそうで、その工事では、長野県辺りの日本の大事な水脈に悪影響を及ぼす可能性が高いと聞いています。

我々、日本人は自然を恐れ畏み、その恩恵に預かって生きてきた民族です。

大地の気脈、水脈。これは地龍や水龍として崇拝してきたのです。

それが近代になって、経済のもとに自然を支配していると錯覚するようになりました。

人間社会が自然と離れて生きる、その先には何が待っているのでしょうか?

かつての戦争の原因は石油をめぐる争いであり、これからは水を巡る争いになると予言する人もいます。

戦争といわずとも、清涼で豊かな水資源を狙って経済の亡者は日本に進出してくることも予想されます。

我々は、その時に意識を持って大事なものを守ることができるのでしょうか?

そんなことを感じながら、沢の地区を後にしました。

さて、いよいよ今回のメインの一つ、

天稚彦神社です。

大きな神社なのですぐわかりました。

御祭神は、天稚彦命 大国主命 事代主命

配祀神に、大山咋神 大物主命 加具土命 下照姫命 菅原道眞公

第四十九代光仁天皇天応元年(781年)十一月に創建されたようです。

神代の昔、天稚彦命は神々と共に当地にお立ち寄りになった時、風光明媚な日枝の庄を大変称賛されたので妃の下照姫命が天稚彦命の御遺体を此の地に葬られたのが創祀の始まりと伝えられています。

つまり、ここが天稚彦命の墓地でもあるということになりますね。

天稚彦は謎の神です。

天稚彦は、天津神。すなわち高天原に住む神でありながら、大国主の支配する地上を征服するために下った神です。しかし、天稚彦は、征服どころか大国主の娘の下照姫と結婚し、大国主の国に馴染み暮らしてしまったのです。

その裏切りによって殺されてしまった神と神話では伝えられています。

しかし、事実は少し違うような感じがします。

先ほど偶然にもお参りした同じく天稚彦命を祀る勝鳥神社には、「美濃の国での戦いで亡くなられた天稚彦命のなきがらを下照姫命の兄が三津にほおむり勝鳥石をたてたと語り伝えられている。」と伝わっているようです。

(神奈備「天稚彦神社」参照)

天稚彦は出雲ではなく、美濃で戦死したということになります。

美濃には、天稚彦神話にちなむ地があります。

美濃国の藍見川(岐阜県美濃市極楽寺・神笠付近を流れる川)の上流にある喪山(岐阜県美濃市極楽寺・神笠付近の山)がそれです。

岐阜県喪山神社には、天稚彦が祀られているようです。

「歌語り風土記より

むかし天稚彦あめのわかひこ(天若日子)は、ある日、庭先の不審な雉子を矢で射ると、その矢が天から戻って来てその返し矢に当たって死んだ。妻の下照姫したてるひめの泣き叫ぶ声は天まで響いたといふ。葬儀のとき、下照姫の兄の味鋤高彦根あぢすきたかひこね神が喪屋を弔ふと、高彦根神は死んだ天稚彦と容貌がよく似てゐたので、天稚彦の親族は、天稚彦が生き返ったやうだといった。さういはれた味鋤高彦根神は、死人と間違へられたことを怒り、喪屋を足で蹴飛ばすと、喪屋は空を飛んで美濃国の藍見川の川上に至り、それが今の喪山(美濃市大矢田)であるといふ。喪山にまつられてゐた喪山天神社(祭神・天若日子命)は、北方の天王山の麓の楓谷の大矢田神社(牛頭天王社)の境内社として移転された。楓谷にはヤマモミヂ樹林がある。」

(家族レシピ~面倒な家族を味方にする3ステップ「喪山神社(岐阜県美濃市)225」より転記)

ちょっと、話が混乱しそうですが、

神話では、天稚彦が死んで葬式の時、下照姫(天稚彦の妻)の兄である味鋤高彦根が喪屋を訪れた時に、味鋤高彦根が、天稚彦と似ていたために、天稚彦と間違われました。死人と間違えられ怒った味鋤高彦根が蹴とばした喪屋が喪山神社になったということです。

元々、葬式の時に喪屋には天稚彦を弔っていたので、それが落ちてきたということは、そこに天稚彦を祀るということは不思議でもないですが、現実にそのようなことはないため、これは何かの喩えであると考えるの自然です。

つまり、天稚彦はなんらかの原因で美濃で亡くなった。

そして、この話に出てくる味鋤高彦根を祀る阿自岐神社へ、この後訪れることになります。

そっくりだったという天稚彦と味鋤高彦根は同一神だという説もあります。

その前に、天稚彦神社をお参りしておきます。

本殿は、改装中みたいです。

境内社のお稲荷さんと、

愛宕神社。

愛宕神社の鳥居がめちゃくちゃ低いです。

かがんでお参りしないといけません。

この低い鳥居をきつい体勢で潜ってこそご利益があるということらしいです。

ここは、火伏の神。年末に糸魚川で大火事があったところなので、お参りしておきました。

つづく

前回からの続きです。

20号線を愛荘町の方へ東に向いて進みました。

線路を越え稲枝駅の下りた反対側の駅口に出ましたが、こちらの方が開けております。

どこかで昼食を取りたいところですが、まだお正月の2日ですので、あまり飲食店も開いておりません。

なので、まっすぐ豊郷へ向かって歩きました。

しばらく歩くとこんな表示が、

ちょっと看板が傾いておりますが、

5世紀前半から6世紀前半に作られた古墳があるとか。

塚乞手(つかこいで)周溝遺跡というようです。

ちょっと道を外れて寄り道してみようと思うと、脇道にこんな石碑も

肥田城というのがあったようです。

城跡はすぐのところにありました。

戦国時代、六角氏の名によって築かれたようです。

ここには山王祠というのがありました。

肥田城の守護神として日吉の神を祀ったようです。

すぐそばには宇曽川が流れています。

川沿いには、万葉歌碑がたっていました。

宇曽川はとても綺麗な川でした。

この川は琵琶湖の河口あたりで荒神山とも繋がっています。

サイクルロードがそこまで整備されていています。

少し川沿いに上に歩き、橋を渡りました。

この辺りは、歴史散歩ができるスポットのようです。

改めて歩きたいところですね。

高橋を渡ります。

橋を渡って少し歩くとある神社の案内が見えました。

名を勝鳥神社といいます。

偶然ですが、今年は酉年。これは縁起が良さそうなので、寄ってみることにしました。

小さな神社ですが、結構お参りされていました。

やっぱり酉年の神社なんですね。

後で知ったのですが、今年のように酉年には、他県からもバスツアーで参拝客が沢山こられるようです。

そういえば、この日もバスが停まっていました。

これもあとで知ったことですが、ご祭神は、天稚彦。

これから行こうとしている天稚彦神社と関係深い神社でした。

見過ごすところでしたが、お参りできてよかったです。

御祭神:天稚彦命

配祀神:大国主命 事代主命 大山咋命

御神紋:鶏

御由緒

「創建年代不詳。もと豊郷町高野瀬の天稚彦神社の仮殿として天稚彦社と称したが、明治十一年勝鳥神社と改称」

つづく

前回からの続きです。

稲部遺跡はどんな人が住んでいたのか・・・・

現地周辺を歩いてなにかイメージを得られるものはないか?

遺跡近くの神社を探すことにしました。

この辺りは田畑ばかり、すぐ近くというわけにもいかず、地図で見る範囲で一番近そうな神社を目指しました。

その名は、彦留神社です。

稲部遺跡から、まずは南側の駅へ向かって移動しました。

駅前は、やはり開発が進んで住宅化していってます。

そのあと、広い道を北西に向かって歩くと彦富町の交差点を通りました。

この辺りを彦富町といいますが、神社の名前は彦留神社。

実は、元々は彦留村だったのが、明治13年に彦富村に変わったそうです。

ほぼ北の方角には荒神山が近づいてきました。

彦留神社の手前にはお寺があります。

割と目立つ立派なお寺で初詣客もそこそこおられました。

成田山明王寺というらしいです。

ここを越えてすぐに彦留神社は鎮座しておりました。

この辺り、結構水路が巡らされていました。

彦留神社です。

御祭神は、彦留亥大神

配祀神に猿田彦命、大山咋命

「「宝暦社堂帖」彦富村の条に「亥大明神一丈八尺一村の産土神也」と見ゆ。社伝では延暦年間の創祀で後二条天皇の時、伴主計頭なるもの神仕すと伝える、徃古大祭には「カントウ」の神事を行っていたが、元亀兵火後は復旧せず、現在は渡御を行うのみである。明治九年十月村社に加列す。」

亥大神て初めて目にしました。

ここの産土神らしいですが、どんな神様なんでしょうね?

仏教では、十二神将がそれぞれ十二支に充てられて亥の神がいますが、ここは神社ですからね。

「世界大百科事典内の亥の神の言及

【田の神】より

…水稲農耕を主とする日本では民族信仰として農神をまつる習俗は古くからあり,記紀には稲霊(いなだま)の〈倉稲魂(うかのみたま)〉や穀神の大歳神(おおとしのかみ)の名がある。

民間では,この農神は一般に田の神というが,東北地方では農神(のうがみ),山梨・長野で作神(さくがみ),近畿で作り神,山陰東部で亥の神(いのかみ)などとも呼ばれる。

東日本ではえびす,西日本では大黒を田の神と考える地方が多く,漁業神・福徳神とは別の信仰となっている。…」

田の神を山陰東部では亥の神と呼ぶそうです。

山陰東部といえば出雲辺りと見て良いでしょうかね・・・

亥の子祭りというのが西日本であるようですが、これは猪に倣って多産を祝うお祭りのようです。

農耕神で、子宝の神というと幸神を思い出してしまいます。

配祭神に猿田彦神を祀っているのも幸神に繋がります。

もう一柱の大山咋神が祀られているのは、明治44年に日吉神社が合祀されたからだと想像できます。

明王寺と違ってこちらは参拝客はいませんでした。

なので静かにお参りできました。

七福神がいて、お正月からなんだか縁起が良さそうですね。

亥の神は、田の神だと先ほど書きましたが、ここの彦留亥大神は、近江守護職佐々木京極氏の崇敬を集めたため武神として信仰されたようです。

お参りを済ませると来た道を帰ることにしました。

稲部遺跡との繋がりを探すつもりでしたが、この近くで目を引く神社は見当たりませんでした。

ということで、ここよりもう一つ、以前より行きたかった豊郷の神社を巡ることにしました。

もしかすると稲部遺跡の住人とも関係あるのかもしれませんが、どうでしょうか?

つづく

あけましておめでとうございます!

昨年は、一度も更新できませんでした。

にもかかわらず、毎日閲覧者が複数来られていることに大変うれしく感じております。

しかしながら、そういった読者の期待に応えられずに一年が過ぎた次第です。

いくつか興味を覚えた地があり、地図を用意していたもののなかなかタイミングが合いませんでした。

そんな中、昨日はとても良い天気に恵まれたので、その地図を出してきて家を飛び出しました。

行く先は、稲枝です。

では、久しぶりに散策の記録を報告させていただきます。

ただ、あまりキーボードを叩く余裕がないので、更新はゆっくりになると思います。

そして、かの地は思っていたより難しいところでした。

なかなか、まとめることができない報告になるかと思いますが、ご容赦願います。

さて、昨年あるニュースが記事になりました。

「滋賀県彦根市教委は17日、市内の「稲部(いなべ)遺跡」(同市稲部、彦富両町)で弥生時代終末から古墳時代初め(3世紀前半)の鉄器工房群の遺構が見つかったと発表した。同時代では他にない規模という。大規模な建物の跡も確認された。当時、鉄製品の原料は大陸からの調達に頼っており、同時代の邪馬台国について記した中国の史書「魏志倭人伝」で、大陸と交易があったとされる「三十国」のうちの一つともみられるという。

鉄器工房は30棟以上ある竪穴建物群で、各棟は一辺3.5〜5.3メートルの方形。うち23棟の床面から鉄片や鉄塊が見つかった。一部に土なども含んだ状態だが、全体の重さは計約6キロに上るという。同時に鍛冶や鉄を加工する際に使ったと思われる台石や、鉄製矢尻2個なども見つかった。国内には当時、製鉄技術がなく、鉄の延べ板を朝鮮半島から取り寄せ、武器や農具、工具を造っていたと考えられる。

一方、鉄器製造が始まった直後に大型の建物が現れた他、鉄器製造が終了した3世紀後半には、一辺十数メートル規模の大型の建物2棟が相次ぎ出現。首長の居館や巨大な倉庫として利用され、他の国との物流拠点だった可能性があるとしている。邪馬台国畿内説の有力候補地とされる纒向(まきむく)遺跡(奈良県桜井市)では、より大規模な同時代の建物跡が確認されている。

「魏志倭人伝」では、倭人は現在の韓国・ソウル辺りにあった帯方郡の東南の大海の中にいて、もとは「百余国」あったが、同書が書かれた3世紀には「使訳(使者や言葉)通ずる所三十国」と伝えている。福永伸哉・大阪大教授(日本考古学)は「稲部遺跡は東西日本の結節点にあり、近江勢力の大きさを物語ると共に日本の国の成り立ちを考えるうえで貴重」と話す。」

毎日新聞2016年10月17日の記事です。

要するに、邪馬台国の時代に近江に大きな国が存在していたということです。

近江には、他に、邪馬台国近江説があるくらい大きな遺跡が見つかっております。

邪馬台国ではないにせよ、有力な国が存在していたことは間違いなさそうです。

稲部遺跡は、JR稲枝駅から歩いてすぐの場所にあります。

(地図は、平成28年度「稲部遺跡発掘調査現地説明会」より転載)

駅をおりても田園が広がる地区ですが、ここに弥生時代の大きな国が存在し人々が生活していたことになります。

駅前は、新しい住宅地に変化してきております。

元は田畑だったのを開拓して住宅地になってきているようでした。

遠くに荒神山が見えるのが印象的でした。

この稲枝地区の遺跡について彦根市埋蔵文化財報告書から一部抜粋解説しておくと以下のとうりです。

「稲枝地区の遺跡を見ると、山腹および山麓に立地するもの、河り|1自然提防上に立地するもの、沖積地の微高地上に立地するものの3タイプに大きく分けられる。

このうち、弥生時代の遺跡として知られているものは、曽根沼遺跡・稲里遺跡・上岡部B遺跡・金田遺跡等沖積地の微高地上に立地するものである。

古墳時代の遺跡は、集落跡と考えられるものは弥生時代の遺跡と同様の立地を示し、ほとんど弥生時代の遺跡と複合していると考えられる。また、古墳は大部分が荒神山とその周辺に集中し、平地に立地するものは、出路遺跡・狐塚遺跡等が知られている。奈良時代については、東大寺荘園絵図で知られる覇流荘と言われる曽根沼遺跡がある。仏教関係の遺跡は、自鳳時代の寺院跡は複弁蓮華文軒丸瓦等古瓦の出土が知られる岡部町の屋中寺廃寺と普光寺町の普光寺廃寺が有り、奈良時代から平安時代にかけてのものは、行基創建と伝えられる延寿寺遺跡や平安時代初期創建と言われる国昌寺遺跡0他に宝山寺遺跡等があげられる。

中・近世の城館跡としては、高野瀬隆重築城と伝えられる肥田町肥田城遺跡やこの肥田城遺跡に属すると言われる三津町越川城遺跡があり、また、三津屋町三津屋城遺跡が上げられる。」

以上、ここの調査はまだまだ未開のようであり、これから大きな発見があるかもしれません。

はっきりした遺跡の場所は把握していなかったのですが、少し歩いているとすぐにわかりました。

今も発掘調査は続いているのでしょうか・・・

でも、今はお正月でお休みです。

人影のない遺跡を道なりに歩いてみました。

荒神山が遠くに見えます。

多分、当時もあの山は聖地だったのだと思います。

古墳が集まっていますから。

田んぼの真ん中にこの遺跡はあります。

もし田んぼをひっくり返すといろいろと発見があるかもしれません。

この国の住人はどんな人々だったのでしょうか?

何か想像できる手がかりはないのでしょうか?

一つは、荒神山との繋がりが見えるので同じ信仰を持った人々がいたのでは?

という想像もできるのですが、なかなか僕の頭では結論は出ません。

そして、万が一、そのヒントが見つからないかと今回の散策は始まりました。

つづく

昨年は、一度も更新できませんでした。

にもかかわらず、毎日閲覧者が複数来られていることに大変うれしく感じております。

しかしながら、そういった読者の期待に応えられずに一年が過ぎた次第です。

いくつか興味を覚えた地があり、地図を用意していたもののなかなかタイミングが合いませんでした。

そんな中、昨日はとても良い天気に恵まれたので、その地図を出してきて家を飛び出しました。

行く先は、稲枝です。

では、久しぶりに散策の記録を報告させていただきます。

ただ、あまりキーボードを叩く余裕がないので、更新はゆっくりになると思います。

そして、かの地は思っていたより難しいところでした。

なかなか、まとめることができない報告になるかと思いますが、ご容赦願います。

さて、昨年あるニュースが記事になりました。

「滋賀県彦根市教委は17日、市内の「稲部(いなべ)遺跡」(同市稲部、彦富両町)で弥生時代終末から古墳時代初め(3世紀前半)の鉄器工房群の遺構が見つかったと発表した。同時代では他にない規模という。大規模な建物の跡も確認された。当時、鉄製品の原料は大陸からの調達に頼っており、同時代の邪馬台国について記した中国の史書「魏志倭人伝」で、大陸と交易があったとされる「三十国」のうちの一つともみられるという。

鉄器工房は30棟以上ある竪穴建物群で、各棟は一辺3.5〜5.3メートルの方形。うち23棟の床面から鉄片や鉄塊が見つかった。一部に土なども含んだ状態だが、全体の重さは計約6キロに上るという。同時に鍛冶や鉄を加工する際に使ったと思われる台石や、鉄製矢尻2個なども見つかった。国内には当時、製鉄技術がなく、鉄の延べ板を朝鮮半島から取り寄せ、武器や農具、工具を造っていたと考えられる。

一方、鉄器製造が始まった直後に大型の建物が現れた他、鉄器製造が終了した3世紀後半には、一辺十数メートル規模の大型の建物2棟が相次ぎ出現。首長の居館や巨大な倉庫として利用され、他の国との物流拠点だった可能性があるとしている。邪馬台国畿内説の有力候補地とされる纒向(まきむく)遺跡(奈良県桜井市)では、より大規模な同時代の建物跡が確認されている。

「魏志倭人伝」では、倭人は現在の韓国・ソウル辺りにあった帯方郡の東南の大海の中にいて、もとは「百余国」あったが、同書が書かれた3世紀には「使訳(使者や言葉)通ずる所三十国」と伝えている。福永伸哉・大阪大教授(日本考古学)は「稲部遺跡は東西日本の結節点にあり、近江勢力の大きさを物語ると共に日本の国の成り立ちを考えるうえで貴重」と話す。」

毎日新聞2016年10月17日の記事です。

要するに、邪馬台国の時代に近江に大きな国が存在していたということです。

近江には、他に、邪馬台国近江説があるくらい大きな遺跡が見つかっております。

邪馬台国ではないにせよ、有力な国が存在していたことは間違いなさそうです。

稲部遺跡は、JR稲枝駅から歩いてすぐの場所にあります。

(地図は、平成28年度「稲部遺跡発掘調査現地説明会」より転載)

駅をおりても田園が広がる地区ですが、ここに弥生時代の大きな国が存在し人々が生活していたことになります。

駅前は、新しい住宅地に変化してきております。

元は田畑だったのを開拓して住宅地になってきているようでした。

遠くに荒神山が見えるのが印象的でした。

この稲枝地区の遺跡について彦根市埋蔵文化財報告書から一部抜粋解説しておくと以下のとうりです。

「稲枝地区の遺跡を見ると、山腹および山麓に立地するもの、河り|1自然提防上に立地するもの、沖積地の微高地上に立地するものの3タイプに大きく分けられる。

このうち、弥生時代の遺跡として知られているものは、曽根沼遺跡・稲里遺跡・上岡部B遺跡・金田遺跡等沖積地の微高地上に立地するものである。

古墳時代の遺跡は、集落跡と考えられるものは弥生時代の遺跡と同様の立地を示し、ほとんど弥生時代の遺跡と複合していると考えられる。また、古墳は大部分が荒神山とその周辺に集中し、平地に立地するものは、出路遺跡・狐塚遺跡等が知られている。奈良時代については、東大寺荘園絵図で知られる覇流荘と言われる曽根沼遺跡がある。仏教関係の遺跡は、自鳳時代の寺院跡は複弁蓮華文軒丸瓦等古瓦の出土が知られる岡部町の屋中寺廃寺と普光寺町の普光寺廃寺が有り、奈良時代から平安時代にかけてのものは、行基創建と伝えられる延寿寺遺跡や平安時代初期創建と言われる国昌寺遺跡0他に宝山寺遺跡等があげられる。

中・近世の城館跡としては、高野瀬隆重築城と伝えられる肥田町肥田城遺跡やこの肥田城遺跡に属すると言われる三津町越川城遺跡があり、また、三津屋町三津屋城遺跡が上げられる。」

以上、ここの調査はまだまだ未開のようであり、これから大きな発見があるかもしれません。

はっきりした遺跡の場所は把握していなかったのですが、少し歩いているとすぐにわかりました。

今も発掘調査は続いているのでしょうか・・・

でも、今はお正月でお休みです。

人影のない遺跡を道なりに歩いてみました。

荒神山が遠くに見えます。

多分、当時もあの山は聖地だったのだと思います。

古墳が集まっていますから。

田んぼの真ん中にこの遺跡はあります。

もし田んぼをひっくり返すといろいろと発見があるかもしれません。

この国の住人はどんな人々だったのでしょうか?

何か想像できる手がかりはないのでしょうか?

一つは、荒神山との繋がりが見えるので同じ信仰を持った人々がいたのでは?

という想像もできるのですが、なかなか僕の頭では結論は出ません。

そして、万が一、そのヒントが見つからないかと今回の散策は始まりました。

つづく

前回からの続きです。

大凧通りを南下、北側には線路を隔てて、先ほど往路で歩いた山の麓が見えています。

ほどなくして、次のポイントに到着しました。

日吉神社です。

境内に入る鳥居の横にこんな伝説が紹介されていました。

「嫁とり橋」

このお話は、こちらのブログ「滋賀サクの歴史浪漫奇行」に詳しく紹介されています。

かいつまんで言うと、ある娘が輿入れに橋を渡ろうとしてたら、橋の上で不思議な娘っ子が、今、龍神さんが大事な会合をしているから、橋を通るなと通せんぼをします。

一行は、その旨を無視して娘っ子を切り捨てたのですが、娘っ子の姿は消え、輿の中の嫁の姿まで消えてしまったという話です。

その橋を移築したものと伝えられる石橋を越え、鳥居を潜ると境内です。

この日の拝殿では、なにやら御祈祷をされていました。

邪魔をしてはいけないので、遠くでお参りをして本殿の撮影も遠慮しておきました。

その横には、境内社が祀られています。

早恵神社 神明神社 八幡神社

この日吉神社のご祭神は、

大山咋神 大國主命 瓊々杵尊 宇伽之御魂神

「社伝によると、創祀は和銅五年と伝えられ、元は日吉山王権現と称したが、明治二年日吉神社に改称した。建部郷十七ヶ村の総社である。

近傍に聖徳太子が瓦を焼かれた瓦屋寺があり、同寺は延暦寺の別院となり、四十八坊あって、当社はその所轄地となり、社僧が常に奉仕した。・・・・」

さて、日吉神社を後にすると最後のポイントへ向かいました。

少し大凧通りから離れ東へ移動します。

最後は、劔宮神社 (ケングウ) です。

御祭神は、天一目命

「創祀年代不詳。元は日吉七社の一社で、古書神器等もあったが、天亀、天正年間に焼失した。明治九年村社に列す。」

元は、日吉七社の一社ということですが・・・

山王信仰の総社日吉大社には、かつては境内108社・境外108社と言われていました。その中で、特に主なお社は21社あり、上七社、中七社、下七社と区別されていました。

その中の上七社が、2つの本宮と5つの摂社から成り、日吉七社・山王七社と呼ばれます。

本宮

西本宮:大己貴神(大国主神に同じ)

東本宮:大山咋神

5摂社

牛尾宮:大山咋神荒魂 - 大山咋神の荒魂

樹下宮:鴨玉依姫命

三宮宮:鴨玉依姫命荒魂 - 鴨玉依姫命の荒魂

宇佐宮:田心姫神

白山宮:菊理姫命

この中には、剣宮は含まれません。

剣宮は、瓊々杵命を祀り、本地仏は、倶利伽羅不動とされ白山姫神社境内に鎮まっています。

劔宮神社の掲示版には、

「又一説に坂本日吉大社の末社に素戔嗚命を祀る劔宮が存することより當社の祭神も此神とも云われている」

と説明されていますが、瓊々杵命を祀る剣宮社と一致しません。

単なる勘違いでしょうか?

それともかつては、日吉大社剣宮社に素戔嗚命が祀られていたのでしょうか?

現在は、素戔嗚命は、早尾神社に祀られています。

本地仏は、不動明王です。

剣宮社の瓊々杵命の本地仏が倶利伽羅不動ですから、同じ不動明王として混同されたのでしょうか?

因みに同じ東近江市に劔神社というのが鎮座しています。

劔宮神社からの距離は10km以内です。

この剣神社は、

「社伝によれば、白鳳二年羽田八国が勧請したと伝えられるが、この地は古墳が多く、その古墳より劔を発見し、畏敬の念より祀ったとも伝えられている。」

とありますが、ご祭神は、素戔嗚命です。

剣の神=素戔嗚命と考えられていたのかもしれません。

素戔嗚命は天叢雲剣(草薙剣)を献上した神ですから、剣の神です。

福井県、越前二の宮で織田信長の氏神である剣神社のご祭神も素戔嗚命です。

そして、剣の神は、鍛治の神、天一目命と入れ替わったのかもしれませんね。

となると、日吉大社の剣宮社も素戔嗚命だったのが、素戔嗚命は早尾神社に祀られているため、瓊々杵命に代えられたという考えも浮かんできますが、なぜ、瓊々杵命なのか?

確かに、瓊々杵命は天孫降臨の際に、三種の神器を授かっており、その一つが天叢雲剣ですが、剣の神かというと少し腑に落ちません。

もしかすると、これも明治の神道改革において天皇家の祖を敬う政策の影響があったのかもしれません。

日吉大社には、廃仏毀釈の闇の歴史が刻まれています。

あくまで、推測というか思い付きなので間違っている可能性が高いですが、調べれば確かなことがわかりそうですね。

これが本殿です。

そして、境内社の野神社です。

ご祭神は、草野姫命(かやのひめ)、受持神です。

今回の八日市探索の目的だった建部神社。

これは後に建部大社と移っていきます。

その建部大社には、境内社に草野姫を祀る大野神社が鎮座しています。

建部大社のHPには、

「建部大社がこの瀬田の地へと遷し祀られる以前、この地域の地主神として祀られていた神社です。祭神 草野姫命(かやのひめのみこと)がお祀りされています。

氏子の方々は本殿に続き、必ず参拝される特別な神社です。 」

と紹介されています。

この散策の最後にカヤノヒメに出会えたのは幸運だったように思います。

おそらく、カヤノヒメは近江の古い信仰にとって大切な神だったと感じています。

これで散策は終了です。

後は、八日市駅に戻るだけです。

遠くに太郎坊が見えていました。

今回のエリア以外でも八日市は興味深い神社があります。

又の機会に訪れたいです。

例えば・・・

塞神神社

八衢比古神 八衢比賣神 来名戸神

八咫神社

石凝姥神

河桁御河邊神社

天湯河桁命 瀬織津比咩神 稲倉魂命

他にもありそう・・・来年暖かくなったら行ってみましょう。

では、これにて今回の報告を終了します。

おまけ

駅までの道中、また地蔵さま

そして、おもしろい像

なんとなく徐福の像に似ていました。

(参考画像)

実は、古代出雲王家の伝承では、素戔嗚命のモデルは、徐福だと伝わっているので、

剣宮から徐福がシンクロしたと感じてしまったのです。

でも、これは、徐福ではなく、朝鮮半島で活躍した近江商人を祖にもつ旧建部村の村長さんの家だそうです。

おわり

前回からの続きです。

今回の報告もお地蔵さんからのスタートです。

ほんと、お地蔵さんが多い町でしょう。

大凧通りを少し東に入ると鎮座しているのが、天神社。

この前に訪れたのは、天御中主神を祀る天一神社。

で、ここは、天神社。

御祭神は、

天御中主神 高皇産霊神 神皇産霊神 天満大神

御神紋が梅鉢なので、天神さんの色合いが濃いです。

「宝暦の堂社帳上中村の篠に「天満天神宮一幹当村一ヶ村氏神末社一幹神輿部屋一幹」

とあります。

宝暦は、1751年から1763年までの期間で江戸時代ですから、この時代には天神さんが信仰されていたようです。

天神さんこと菅原道真公をお祀りしたのは、天暦元年6月9日(947年)、京都の北野の地に朝廷によって道真を祀る社殿が造営されたことから始まります。

しかし、この天神社の創建は、

「創祀年代不詳。社伝によると、聖徳太子が瓦屋寺を建立された頃より鎮座すると伝える。」

ということで、それより100年以上前になります。

当然、そのころのご祭神は、天神さんではないということになります。

それが、天御中主神だったのかどうかは、ちょっと疑問を感じます。

まあ、何にせよこの八日市の町は、聖徳太子の瓦屋寺が建てられてことによって興隆したのだと思います。

本殿です。

牛の彫刻

牛の像

あと、神明社

さくっとお参りして、次のポイントに移動しました。

次は、牛王神社です。

天満宮の使いである牛と関係あるのでしょうか・・・

それから、もしかすると天神社や、天一神社の元の神と関係ありそうな・・・

もしかして、牛頭天王とか・・・・

と期待しながら訪れました。

ちょっと公園のような感じの牛王神社です。

線路をまたいですぐのところに鎮座していました。

境内に由緒書等はありませんでしたが、

御祭神は、岩滝蹈韛姫命

「御由緒は、創祀年代不詳であるが、元禄五年の検地水帳に「大竹有り四畝六歩牛王堂古跡宮四畝歩枝郷大塚大明神牛王堂境内」と記されている。」

岩滝蹈韛姫命は、地方名というかここでの神名で、一般的に神武天皇の后である媛蹈韛五十鈴媛命のことなんでしょうか?

境内社に石上神社が祀られているようです。

岩とか石とか・・・何か意味があるのでしょうかね?

僕の想像は見事に外れたようで、思いもよりません。

本殿です。

これが石上神社でしょうか。

物部系なんでしょうかね。。。

それから、今回の巡礼で、どこの神社でも目にしながらスルーしていたのですが、

これも八日市の特徴だと思います。

神武天皇遥拝所

どこにでもありました。

おそらく明治の神道改革の名残なんだと感じます。

明治以前の信仰から、国家神道の天皇信仰へと変わった遺物だと思います。

これは今でも続いています。

なぜ、牛王なのか・・・謎を残しながら、大凧通りに戻り南へ、八日市駅方面へ再び歩きました。

またまた地蔵さんが祀られていたので寄ってみると・・・

その大きな地蔵さんの足元に、今回初めてツイン地蔵らしきものを拝めました。

まあ、これだけでは、八日市に幸神信仰があったとは言いにくいですね。

それよりこの地蔵さんに引き付けられ、ふと後ろを見ると、

なんと、古墳があるじゃないですか!

大塚庵古墳

横穴式石室を有する古墳時代後期(六~七世紀代)の古墳。

大塚古墳群の一つで、大塚古墳群の特徴は、規模の大きな古墳が十基以上郡をなしていることと、被葬者たちが愛知川左岸中流域の水源地を管理、支配する者たちであったことがうかがわれるそうです。

力のある者達がこの地を支配していたんですね。

しかし、今は道路の脇に土地整備の邪魔のごとく位置しています。

今は、普通に住宅が並んでいますが、もしかすると誰かの土地の下には、

貴重なものが埋まっているかもしれませんね。

さて、もう少しだけ散策を続けます。

つづく